結婚してから初めてのお盆。

今までは、自分の実家に帰省していればよかった。

毎日ダラダラしていても、洗濯をしなくても、

母親がやってくれていましたよね~

でも結婚すると、そんなわけにもいきません。

相手の実家に行く事は当然として、

祖父母の家や、親戚まわりもしなければいけません。

そこで求められるのは、やっぱりマナーや知識です。

お盆の週間は地域で違う

最近は、お盆や盆提灯について

知らない人が増えています。

核家族化が進み、身近に詳しいお年寄りがいなくなった事が

原因とされています。

お盆の時期に、旦那様の実家に帰省して初めて提灯を見た!

という人も少なくありません。

お盆の時期には全国各地で、さまざまな伝統行事が行われています。

地域や宗派によって、過ごし方にも違いがあります。

けれど、家族や親戚が集まって故人や先祖を偲び、

今ある自分をかえりみる・・・

というお盆の理念は、日本全国で共通しています。

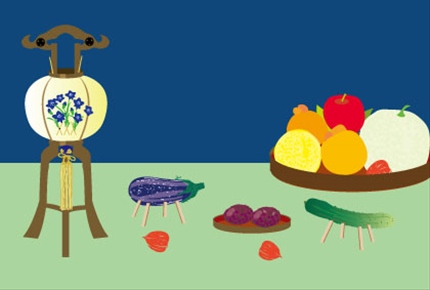

お盆の提灯の意味や飾り方とは?

お盆の時に提灯を飾るのは、

故人や先祖の霊が、迷わず家に帰ってくる目印とするためです。

提灯は、迎え火・送り火の大切な役割となるんです。

また盆提灯には、

故人の冥福を祈り、感謝の気持ちを込めたお盆の供養

という意味が表されています。

故人と親しかった親戚などは、

供養の為に、いろいろなお供え物をします。

そして盆提灯は、最高のお供え物とされています。

飾り方は、

盆棚や仏壇の前に一対、二対と飾っていきます。

送られた盆提灯が多ければ多いほど、

故人が周囲の人から慕われていたと示すもの、

としている地域もあります。

たくさんの盆提灯を送る、という風習の地域もあるようですね。

盆提灯を飾る数に、決まりはありません。

都会だと、賃貸住宅やマンションの家庭も多いので、

飾る場所も、あまり広くはありません。

そのため最近では、小さくて良い提灯を飾る傾向に変化してきています。

初盆の場合は、普通の絵柄の入った盆提灯の他に

初盆様の白提灯を飾ります。

部屋の窓際や仏壇の前に、

防犯上の心配もあり飾る事も増えています。

白提灯は一つあれば良いとされています。

ろうそくの火を灯せるようになっていますが、

危険なので飾るだけで迎え火としたり、

盆提灯用のろうそく電池灯を使う場合もあります。

提灯はいつからいつまで飾るもの?

盆提灯を飾る期間は、

7月がお盆の場合には、7月初旬から飾ります。

8月のお盆の場合は、8月の初めから飾ります。

ただ、地域によって少しずつ違うので、

確認しておきましょう。

そして、提灯を片付けるのは、

お盆が明けた、17日以降になります。

7月のお盆の家庭は、7月17日以降。

8月のお盆の場合だと、8月17日以降となります。

また、提灯を点灯させるのは、

夕方からが基本とされています。

最近の盆提灯は、ほとんどが電気で点灯できるので

長時間点灯していても大丈夫。

なのですが、スイッチは適宜、切るようにしましょう。

ろうそくの場合は、やっぱり危険なので、

その場を離れないようにしたほうが良いでしょう。

ただやっぱり、地域によって風習が違います。

飾る時期や飾り方、灯りをともす時間など、

少しずつ違ってくるでしょう。

大切なご先祖様の道しるべとなる提灯。

きちんと灯して、ご先祖様をお迎えしたいですよね。

コメント