節分といえば何をイメージしますか?

「鬼はー外!福はー内!」

と、学校の行事や家族と一緒に豆まきをした

思い出もたくさんあると思います。

そして、恵方巻きの丸かじり。

みんな同じ方向を向いて、

「1本を食べ終わるまで喋ってはいけない」

という風習ですよね〜

元々は関西の風習でしたが、

最近では全国的になってきています。

我が家では、一番偉いおじいちゃんが

一番最初に喋ってしまい・・・

それに他の家族が思わず笑って喋ってしまう、

という毎年のオチがありました(笑)

この節分の「豆まき」と「恵方巻き」以外にもうひとつ、

節分の食べ物があるのをご存知でしょうか?

最近は家で飾られているのを見ないせいか、

意外と知られていないのですが・・・

実は「イワシ」なんです。

その由来や説明をまとめてみました。

子供でもわかる!節分の由来

まず節分の語源ですが、

元々は、

- 立春

- 立夏

- 立秋

- 立冬

の季節を分ける4つの日の前日を指しました。

今は立春の前日だけを指して言われていますが、

これは、冬から春になる時期を一年の境目として、

大晦日のような考えから、今に至っています。

ちなみに節分って、2月3日と思っていませんか?

これ、実は間違い。

毎年、2月2日だったり2月4日だったり、

節分の日程は変わるんです。

ちなみに、2016年は、2月3日。

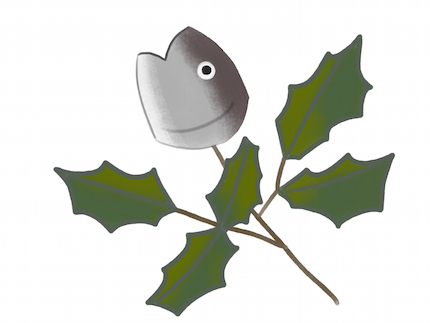

節分のいわしの飾り方や由来とは?

そして、イワシを飾るようになった由来です。

「季節の変わり目になると鬼が出る」

という昔から怖い言い伝えがあり、

その鬼を退治するためにイワシが用意されたんです。

また、トゲトゲの葉の柊に一緒に刺して

飾って退治するんです。

ちくちく刺さる柊に、鬼が目をついたことがあるから

鬼が苦手なものだとされています。

加えて、焼いたイワシの臭い匂いが大嫌いな鬼は、

そのダブルパンチの攻撃で逃げていく、

と言われているんですね。

鬼が鼻をおさえながら

「おえっ」

とするのを想像したら少しおかしいですね^^

でも、この柊とイワシの鬼退治の歴史は

さかのぼること平安時代から伝わっているのです。

イワシを飾る期間と処分方法

肝心なイワシを飾る場所ですが、

家に入らせないために、玄関や裏口に飾るのが一般的です。

焼いたイワシを、柊の枝に刺して完成です。

私が住んでいるアパートでは、

毎年、大家さんがアパートの入り口に飾っています。

近所の子供が、ちょっと怖がってました^^;

飾る期間ですが、実はこれは地域によっては

1ヶ月近くも飾っておくところもあるので、

全国的に共通ではありません。

ただ、一般的には

節分当日の2月3日〜翌日4日までとされています。

いま住んでいる地域を調べてみると

楽しい発見になるかもしれませんよ。

では、処分方法です。

鬼じゃなくても、私達にとっても

イワシって独特の臭みがある、少しきつーい匂いの魚ですよね。

「外した後は、自分の魔除けでお守りにするのです」

なんて言われたら困ります(笑)

実は、単純な処分方法なので覚えておいてくださいね。

紙に包んで塩を清めて捨てる

というのが一般的な処分方法です。

神社へ持っていったり埋めたりなども可能だそうですが、

塩で清めたら、普通の処分方法で問題ありません。

まとめ

いかがでしょうか。

昔からの風習や文化が、今でも伝わっているのは

本当に不思議で面白いですよね。

特に日本は、世界から見ても

独特な文化がたくさんあります。

一般的にはなっていない文化も、

まだまだたくさんあります。

親日家の外国の方のほうが、

たくさん知っているなんてことも・・・^^;

次の節分にぜひお役立てくださいな。

コメント